Развитие коммуникативных навыков у детей с интеллектуальными нарушениями как способ успешной социализации в общество и приспособления к жизни

Автор: Крашенинникова Екатерина Анатольевна

Организация: ГБОУ СО «Новоуральская школа №1»

Населенный пункт: г.Новоуральск

Ключевые слова:

Альтернативная коммуникация

Предметная среда

Невербальная коммуникация

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью

Основная часть

Дети, у которых отсутствует речь, имеют комплексное органическое нарушение, что значительно затрудняет коррекционную работу с ними. Тот уровень речи, который есть у этих детей, — вокализации, звукоподражания и звукокомплексы, эмоциональные восклицания, даже отдельные нечетко произносимые обиходные слова, — не может служить полноценному общению, выступать «регулятором поведения».

К безречевым следует отнести детей с различными задержками психоречевого развития, дифференцированными, имеющих интеллектуальную недостаточность, паралич, нарушение слуха, моторную анартрию (тяжелая степень дизартрии). [1, с.1]

У детей с нарушениями речи наблюдается недостаточно сформированная коммуникативная компетенция, что проявляется в слабой потребности в общении и ограниченности коммуникативных интенций, мимики и жестов. У тех, кто не говорит, активировать словесные представления легче всего при предъявлении конкретных предметов, что говорит о несинхронизации их словесного, наглядного и образного мышления. Кроме того, у них могут возникать сложности с привлечением, удержанием и концентрацией внимания.

Работа с особенными детьми включает в себя формирование и совершенствование разнообразных умений и навыков, необходимых для успешного общения. На основе речевого общения происходит усвоение новых знаний, умений и навыков, полноценное обучение и развитие личности ребенка. [2, с.22]

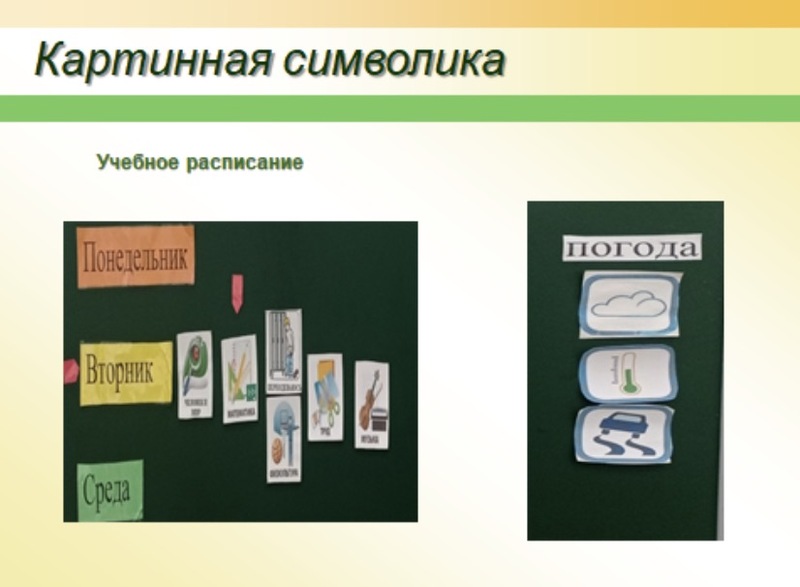

Разработана специальная комплексная система формирования невербальной поддерживающей коммуникации, которая включает визуальные средства (пиктограммы, цветовая символика, буквенные обозначения) и символические жесты. Используемые символы отличаются ясностью и простотой, отвечая базовым потребностям и желаниям детей. Специальная программа включает упражнения с пиктограммами, которые помогают структурировать образовательный процесс, уточнить инструкции преподавателей и систематизировать действия учащихся.

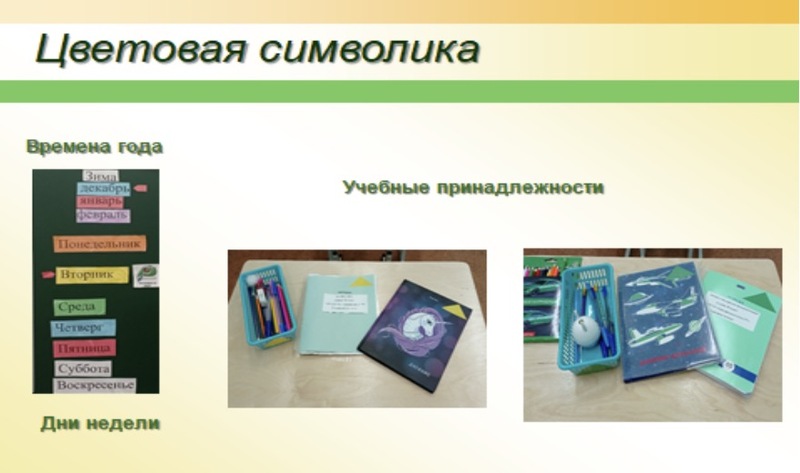

Цветовая символика присваивает значения различным цветам для выражения чувств и идей, и в работе с детьми важно учитывать цветовое оформление окружающего пространства. Например, цвет используется для представления понятий времени, таких как чередование дней недели и времен года, а также для обозначения учебных принадлежностей, что помогает формировать навыки.

Буквенные изображения применяются для определения зон активности учеников, начиная с элементов глобального чтения и переходя к табличкам с буквами, что способствует пониманию связи буквы и звука.

Также буквенные изображения используются в обозначении зон деятельности учеников. Сначала для обозначения игровой, учебной зоны и зоны гигиенических принадлежностей используются элементы методики глобального чтения. На шкафах и полочках прикрепляются таблички с полным названием предметов: "игрушки", "учебники", "мыло", "салфетки" и т.д. По мере изучения букв таблички со словами постепенно заменяются табличками с одной буквой. Это позволяет не только сознать буквенную картинку предмета, но и соотнести отдельную букву с названием предмета, услышать звук в его названии.

Движения тела и жесты – это неотъемлемая часть нашего повседневного общения. Если дети не могут говорить или ограничены в устной речи, то жесты и движения тела становятся единственным способом передать информацию и понять окружающих.

Постепенно в процессе ситуативно-делового общения отрабатываются символические социальные жесты и движения, указывающие на определенные части тела или на людей и имитирующие простые действия:

- Жесты согласия и отклонения (покачивание головой)

- Жесты запрещения и указания (движения указательным пальцем)

- Жесты просьбы и предложения (движения кистью)

- Жесты приседания и вставания (движения кистью вниз и вверх ладонью)

- Жесты приветствия и прощания (движения рукой)

- Жесты, моделирующие учебную деятельность

- Смотри (указательный палец к глазу).

- Слушай (указательный палец к уху).

- Говори (указательный палец ко рту).

- Жест, оценивающий деятельность (молодец - поглаживание по голове)

Существует группа жестов, являющихся имитацией простых предметных действий: есть, пить, чистить зубы, умываться, мыть руки, причесываться, спать, плакать, целовать, ехать на машине, играть на барабане, дудочке и гармошке, звенеть в колокольчик и т.д. [3, с.179]

Успешная социализация ребёнка определяется сформированностью его мыслительной, речевой и языковой деятельности, следовательно, сформированность коммуникативной деятельности характеризует уровень возможностей ребёнка по овладению достижениями социума. Отсутствие речи не обеспечивает формирования основных языковых функций: коммуникативной, познавательной и регулирующей. Несформированность коммуникативной деятельности приводит к задержке развития познавательных процессов, эмоциональных и личностных особенностей, следовательно, неговорящий ребёнок не может полноценно общаться и мыслить, у него недостаточно сформирована направленность на предстоящую коммуникацию.

Формирование предпосылок коммуникативной деятельности у неговорящих детей требует более длительного времени, варьирование путей и условий к организации специального обучения, применений разнообразных средств, форм и приёмов обучения. [4, с.98]

ВЫВОД

Поддерживающая коммуникация — это все способы общения, которые дополняют или заменяют обычную речь для людей, испытывающих трудности в коммуникации. Главный принцип альтернативной коммуникации заключается в том, что каждый человек должен иметь возможность выражать свои желания тем способом, который ему комфортен. Основное правило альтернативной коммуникации: «Человек должен иметь возможность сказать, что хочет, тем способом и с той скоростью, с которой может».

Поддерживающая коммуникация может:

- использоваться постоянно;

- временно замещать речь;

- использоваться как вспомогательное средство для улучшения овладения речью.

Для детей, которые испытывают трудности с речью или не могут говорить, существуют альтернативные способы общения. Они могут помочь улучшить качество жизни и дать возможность чувствовать себя частью общества.

Выбор системы альтернативной коммуникации — это сложный процесс, который требует учёта множества факторов. Система должна быть удобной в использовании и помогать ребёнку чувствовать себя более уверенно в повседневной жизни, а также снижать ощущение изоляции и непонимания.

Таким образом, при выборе системы коммуникации необходимо учитывать общую ситуацию. Дети, которым необходимы альтернативные средства коммуникации, часто нуждаются и в других видах помощи. Внедрение новой системы коммуникации должно быть согласовано с другими услугами, такими как образование, обучение, поддержка и т.д. Обучение языку и коммуникации не должно быть оторвано от других форм терапии и поддержки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (List of literature)

- Кириллова Е.В. Безречевые дети: особенности психолого-педагогической характеристики. Научно-методический журнал «Логопед», №3/2012. – с. 1

- Тищенко Т.Н. Учим говорить особенного ребёнка. – М.: «Регламент», 2009. – с. 22

- 3.Киселёва Н.А. Поэтапное формирование бытовой и учебной коммуникации с помощью пиктограмм / Н.А. Киселёва // Альтернативная и дополнительная коммуникация как основа для развития реабилитации и обучения людей с нарушениями в развитии: сб. ст. междунар. науч.-практ. конфе. / под науч. ред. В.Л. Рыскиной. – СПб., 2014. – с. 179

- Рыскина В. Альтернативная и дополнительная коммуникация в работе с детьми и взрослыми, имеющими интеллектуальные и двигательные нарушения, расстройства аутистического спектра / В.Рыскина. – СПб.: Скифия, 2016. – с. 98