Методика реализации коллективных способов обучения на уроках химии

Автор: Абдразакова Руфина Юлдашевна

Организация: МАОУ «СОШ №8»

Населенный пункт: Оренбургская область, г.Гай

Актуальность. Как всем известно, человек не может нормально развиваться без социума, который необходим для приобретения навыков общения, умения построить коммуникацию с другими членами общества, в том числе своими одноклассниками и школьными учителями. Кроме того, умение общаться и излагать свои мысли способствует хорошему усвоению учебного материала, тренирует память, логику и мыслительную активность. Таким образом, в рамках школьного курса особое значение приобретают групповые и коллективные виды работы, где каждый может проявить себя и побывать в разных ролях. Практическое осуществление и выбор форм работы зависит от учебного предмета и мастерства учителя, а также от вида урока и этапа урока. В процессе исторического развития коллективные способы обучения доказали свою эффективность и заняли достойное место в педагогике.

Применение коллективных способов обучения позволяет решить проблему дефицита времени на освоение программы, поскольку учитель делегирует часть своих полномочий ученикам, что в свою очередь позволяет воспитать в них самостоятельность и ответственность за конечный результат. Кроме того, применение КСО помогает раскрывать индивидуальность каждого ребенка и повысить его значимость в собственных глазах.

Технология КСО имеет большое значение и для повышения профессиональной культуры учителя, потому что она помогает преодолеть отчуждение между участниками образовательного процесса, способствуя гуманизации педагогической деятельности и смещая акценты с учебного предмета на способы и формы обучения. Следует уделять большое внимание уровню квалификации учителя, и для успешного овладения методикой КСО необходимо организовать соответствующие курсы профессиональной переподготовки.

Степень изученности проблемы исследования. Как педагогическая технология, КСО впервые была применена в Швейцарии в конце 18 в. [21]. Позже данной методикой заинтересовались декабристы, находившиеся в ссылке в Сибири. Родоначальником современной технологии коллективных способов обучения является Александр Григорьевич Ривин, впервые применивший ее в школьном курсе. Теоретическая база технологии КСО разработана советским педагогом Виталием Кузьмичем Дьяченко [11-16]. Его идеи развиты в трудах большого количества педагогов, психологов и методистов.

Такие исследователи, как А.В. Захарова, М.А. Матис, Х.Й. Лийметс, Г.А. Цукерман, М.Д. Брейтерман, показали огромную роль учебного сотрудничества со сверстниками для развития и воспитания каждого ребенка [6, 42]. М.А. Мкртчян применил технологию КСО к преподаванию математики и продолжил идеи А.Г. Ривина [8, 29, 30].

Доминирующей целью внедрения в образовательный процесс коллективных способов обучения, по мнению В.В. Архиповой, становится развитие личности в целом, её индивидуальности. Отбор содержания и построение учебного процесса не столько направлены на личность, сколько идут от личности, от её опыта, запросов, склонностей, способностей, потребностей в саморазвитии [3].

Селевко Г.К. разработал систему работы при использовании коллективных способов обучения на уроках [33].

Гузеев В.В. в своем научном труде акцентирует внимание на роль учителя при использовании на уроках коллективных способов обучения. Главная задача учителя – обеспечить условия для оптимального удовлетворения запросов обучающихся и помогать становлению их личности [43].

В последние годы появились ряд новых исследований и практических разработок, касающихся рассмотрения технологии коллективного способа обучения в рамках общеобразовательной школы как средства повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса (Г.М. Кусаинов, А.Д. Семенова, П.И. Тушнолобов), использования конкретных методик КСО при изучении отдельных предметов (Н.П. Воскобойникова, А.С. Границкая, Л.И. Лагунова, И.Г. Литвинская, М.В. Минова), применения методик КСО в других педагогических технологиях и системах (А.М. Гольдин, П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский. Н.Н. Суртаева). Освещаются вопросы организации разновозрастного сотрудничества (В.В. Архипова, А.С. Соколов), влияния коллективного обучения на развитие личности учащихся (Г.Ю. Ксензова, А.И. Попова), рассматриваются управленческие аспекты внедрения технологии КСО в практику работы общеобразовательных учебных заведений (Д.И. Карпович, С.М. Катыщук) [43].

Проблема исследования. Организация коллективной работы обучающихся на уроках химии

Выявленная актуальность и проблема исследования определили тему исследования «Методика реализации коллективных способов обучения в школьном курсе химии»

Цель исследования: разработать методику реализации КСО в школьном курсе химии

Объект исследования: процесс изучения химии в средней школе

Предмет исследования: методика применения КСО в школьном курсе химии

Гипотеза исследования. Применение коллективных способов обучения способствует эффективному изучению химии.

Задачи исследования:

- анализ психолого-педагогической и методической литературы по коллективным способам обучения;

- разработка методики применения КСО на уроках химии;

- апробация методики КСО на уроках химии и оценка ее эффективности.

Методы исследования:

- теоретические: изучение педагогического опыта, изучение литературы, изучение школьной документации;

- эмпирические: наблюдение, педагогический эксперимент, анкетирование;

- математические: методы математической статистики.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть внедрены в практику учителей химии

База исследования. МОАУ Хортицкая СОШ Александровского района Оренбургской области

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КСО В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ

- 3.1.История и развитие концепции КСО

Как педагогическая технология, КСО впервые была применена в Швейцарии в конце 18 в. В честь автора метода построили памятник, признавая его как человека, осуществившего «нравственную революцию». По немногим сохранившимся описаниям, францисканский монах Жирар Жан-Батист применял работу в парах и групповое обучение, когда ученики взаимодействовали между собой, а не только с учителем. К сожалению, не сохранилось сведений о том, как проходили такие занятия, а сам автор метода едва не стал жертвой инквизиции и его имя было надолго подвергнуто забвению [21].

Позже данной методикой заинтересовались декабристы, находившиеся в ссылке в Сибири, хотя по некоторым источникам, их методы отличались от применяемых в настоящее время. Декабристы работали по Белл-Ланкастерской системе, тоже являющейся разновидностью взаимного обучения, но относящейся скорее к системе группового взаимообучения. В отличие от методики КСО, обучение осуществляли не все ученики, а лишь некоторые. К тому же, они учили не отдельных учеников, а работали с группой детей. Как правило, роль учителя выполнял наиболее подготовленный по данному предмету ученик, которого назначал педагог. Подобную методику применял еще Ян Амос Коменский, где учитель объяснял материал самому успевающему ученику (декуриону), который затем обучал других детей.

Родоначальником современной технологии КСО является Александр Григорьевич Ривин, впервые применивший ее в школьном курсе. В 1918 г. он провел эксперимент в сельской школе с детьми разных возрастов в течение учебного года. Он использовал различные формы работы с учащимися, сочетая индивидуальные, групповые и коллективные занятия. В результате ученики освоили большой объем материала за короткий срок, научились применять различные логические операции и приобрели педагогические способности. Следует учесть, что самому Ривину было на тот момент 16 лет и он не имел законченного образования, самостоятельно изучая предметы по учебникам и считая свой уровень подготовки достаточным для обучения других людей.

По результатам эксперимента были выявлены три педагогических открытия:

- впервые в российской и мировой педагогике наблюдалась интенсивная учебная деятельность в сменных парах и микрогруппах на протяжении года;

- была создана и протестирована новая технология учебно-воспитательной работы;

- впервые сформировался разновозрастный самообразовательный учебный коллектив, который сам обучал себя, контролировал и управлялся, но при взаимодействии с учителем.

Ривин А.Г. положил в основу своего метода принцип «Каждый говорит с каждым», где участники исполняют роль и учителя, и ученика. Он распространил методику КСО на различные уровни образования, от начального до высшего, что помогло в кратчайшие сроки ликвидировать безграмотность. Проведенные им педагогические эксперименты оказались успешными и доказали эффективность его методики. В 1928-1930 годах в Москве был организован так называемый «Дикий вуз» - единственный в своем роде технический вуз без профессиональных преподавателей, впоследствии преобразованный в обычный вуз с традиционной системой преподавания.

Ривин А.Г. называл свою систему обучения «талгенизм», путем сокращения слов «талант» и «гений», положив в ее основу работу в парах сменного состава. После Великой Октябрьской революции возникла острая нехватка педагогических кадров и образованных людей, поэтому такая методика, когда каждый учил каждого, оказалась очень востребована. Возникло много любительских курсов, где участники сами разрабатывали план изучения чего-либо, к ним могли присоединиться любые желающие. Такая методика имела огромный недостаток ввиду недостаточной образованности тех, кто брался за обучение.

В 1920-1930-е гг. появились разновидности педагогических систем с применением коллективного обучения – студийный метод, бригадный метод и многие другие, но все они просуществовали недолго. Например, бригадный метод сочетал индивидуальную и коллективную формы обучения. Класс делился на бригады, во главе которых вставали бригадиры, выбранные самими учащимися. Бригада получала задание, рассчитанное на определенный срок, и затем бригадиры отчитывались перед учителем о его выполнении. В конце учитель подводил итог работы всех бригад. Считалось, что такая методика повышает уровень самостоятельности учеников, улучшает их познавательную активность, воспитывает дух коллективизма и ответственности. По своему составу группы делились на гомогенные, где участники имели одинаковый уровень знаний и гетерогенные - с обучающимися разного уровня подготовки. При этом ученики сильно отличались по своим коммуникативным качествам. Бригадный метод просуществовал в течение 10 лет и был упразднен, потому что выявился самый главный недостаток – низкий уровень полученных знаний ввиду отсутствия нормального общения с учителем.

Студийный метод обучения был предложен отечественным педагогом П.П. Блонским в 1919 году. Согласно его замыслу, за время учебы в школе ученик должен пройти через студии различного профиля, от гуманитарного до технического. Обучение осуществляется в соответствии с планом, и ученик не может хаотично перемещаться из одной студии в другую. Большая роль отводится исследовательским методам, применяются индивидуальная и коллективная формы работы. Учащиеся обладают высокой степенью самостоятельности, а учитель знакомит их лишь с методологией изучаемых предметов и выступает в роли консультанта. Планированием и организацией учебного процесса занимаются также сами обучающиеся, и они могут выбрать для работы любой вопрос из книг или из жизни. В конце учащиеся сообщали об итогах своего исследования, а по окончании учебного года устраивались выставки.

К сожалению, отечественная педагогика не приняла методику обучения, где учителю не принадлежит доминирующая роль, так как возникли большие сомнения в качестве такого образования. Противники технологии КСО получили поддержку и на государственном уровне, поэтому она была забыта на долгие годы. Лишь в конце ХХ в. возобновилось применение технологии КСО на совершенно новом уровне. В современной зарубежной педагогике широко распространились коллективные способы обучения при подготовке IT-специалистов, особенно в учебных заведениях Франции.

Формирование коллективных методов обучения представляет собой сочетание естественных и искусственно организованных процессов. Искусственная часть этого формирования определяется деятельностью тех, кто осознанно и целенаправленно создаёт образовательные системы, отличные от традиционного классно-урочного подхода.

Таким образом, формирование коллективных методов обучения как комплексного подхода заключается в использовании преимущества как искусственных, так и естественных процессов. Искусственно организованное вмешательство позволяет структурировать обучение, делая его более целенаправленным и ориентированным на достижение конкретных образовательных результатов. В то время как естественные процессы, движимые инновациями и потребностями общества, вносят необходимую гибкость и актуальность в учебный процесс, позволяя ему адаптироваться и отвечать требованиям времени. Преобразование образовательных систем таким образом открывает новые горизонты для развития навыков, которые будут востребованы в будущем, способствуя более успешной интеграции учащихся в современное общество. Обучающиеся приобретают навыки, позволяющие применить полученные знания и адаптироваться под изменяющиеся условия среды, что делает их наиболее конкурентоспособными на современном рынке труда. Следовательно, ученики учатся самостоятельности, а учитель помогает в этом, объясняя материал, который непонятен учащимся.

- 3.2.Основные принципы и направления КСО в образовании

Теоретическая база технологии КСО разработана советским педагогом Виталием Кузьмичем Дьяченко (1923-2008), одним из учеников и последователей А.Г. Ривина. Он возродил идеи своего учителя и поднял их на совершенно новый уровень. В 80-е годы ХХ века он сформулировал основные принципы и цели КСО, основав новое направление в современной отечественной педагогике. Согласно его идеям, новый материал нельзя изучать без тщательного освоения предыдущего материала, язык преподавания должен быть доступен обучающемуся, необходимо применять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребенку. Кроме того, обучающиеся должны уметь оказывать помощь другим детям и объяснять им учебный материал, таким образом участвуя в непрерывной передаче знаний [11, 12, 13].

В зависимости от преподаваемого предмета и цели педагога применяются различные варианты методик КСО:

1. классическая методика Ривина (МР);

2. обратная методика Ривина (МОМР);

3. мурманская методика (ММ);

4. методика Ривина-Баженова;

5. взаимообмен темами (МВТ);

6. взаимообмен заданиями (МВЗ).

Классическая методика Ривина — методика совместного обучения, которая подходит для изучения научных, учебных и художественных текстов разной сложности. Она применяется главным образом на уроках изучения нового материала в любых возрастных группах, для ее реализации необходимы умения читать и пересказывать, по времени она может занимать от 20 минут до двух уроков [44].

Алгоритм работы:

- Каждый учащийся получает индивидуальный текст для изучения.

- Учащиеся разбиваются по парам, в каждой из которых ребята решают, чей текст они будут разбирать первым.

- Один из учеников читает вслух первый абзац своего текста, его напарник следит глазами по тексту и слушает.

- После учащиеся обсуждают отрывок, уточняют термины, если их значение неясно, а затем дают прочитанному фрагменту текста название.

- Ученик, которому был выдан этот текст, записывает заглавие первого абзаца себе в тетрадь. Важно не конспектировать текст, а вычленить главную мысль и коротко обозначить её.

- Каждая пара, закончив работу с первым абзацем одного напарника, проделывает то же самое с первым абзацем другого напарника.

- После ученики меняются парами. В новых парах учащиеся решают, чей текст будет обсуждаться первым.

- Учащийся своими словами пересказывает новому напарнику содержание первого абзаца текста, благодаря этому он лучше запоминает и переосмысляет информацию.

- Далее так же, как и в работе с первым абзацем, ученик читает, обсуждает и озаглавливает второй абзац вместе со своим напарником.

- В парах проводится аналогичная работа над текстом второго ученика. Учащиеся снова меняются парами.

- Схема повторяется до тех пор, пока ученики не озаглавят все абзацы своих текстов.

- Для закрепления и систематизации полученных знаний учащийся может пересказать весь текст однокласснику или группе учеников.

Основная особенность методики — работа в группах или парах и фиксация информации через выявление главной мысли и выписывание заголовков.

Методика Ривина (МР) позволяет одновременно с освоением новой темы прорабатывать социальные и коммуникативные навыки. Школьники учатся эффективно доказывать свою точку зрения и дискутировать, прислушиваться друг к другу и искать компромиссы, связно и красиво говорить, доносить свою мысль до собеседника [44].

Обратная методика Ривина (МОМР) предполагает восстановление содержания текста по его плану. В отличие от методики Ривина, которая предполагает составление плана текста, МОМР «разворачивает» процесс в обратную сторону. Она применима для любого типа уроков, лучше всего подходит для учеников старших классов, на ее реализацию требуется два урока. Дети должны обладать навыками работы с литературой, в конце занятия обязательно должен быть подведен итог.

У каждого ученика в группе есть тема и подробный план. Процесс работы включает следующие этапы:

- ученик находит напарника, с которым прорабатывает первый пункт плана. Они обсуждают, выбирают, что именно нужно записать, и ученик оформляет запись в тетради;

- затем напарники прорабатывают первый пункт плана второго ученика. При необходимости они могут воспользоваться различными источниками знаний: энциклопедиями, справочниками, картами [45];

- после выполнения записей по первому пункту ученики ищут других напарников для разбора второго пункта плана [45];

- первый ученик знакомит партнёра со своим планом, объясняет ему содержание первого пункта, отвечает на его вопросы [45];

- затем они совместно разбирают второй пункт. После обсуждения и отбора необходимого содержания первый ученик делает запись в своей тетради [45];

- потом переходят к обсуждению задания второго ученика и вместе наполняют содержанием второй пункт [45];

- и так проводится работа с каждым пунктом плана, причём каждый раз ученик работает с новым напарником, то есть работа идёт в сменных парах. Каждый пункт плана оформляется как новый абзац текста.

Обратную методику Ривина можно использовать в разных ситуациях, например:

- при написании сочинений, изложений, рефератов;

- при изучении тем, которые недостаточно изложены в учебнике;

- при решении математических, химических, физических задач.

По мурманской методике, класс разбивается на пары, каждый из участников которой получает карточку с заданиями. Первое задание является теоретическим, а второе – практическое, например, расчетная задача или тест. Первый напарник объясняет своему партнеру теоретическое задание, записывает в его тетради необходимую информацию и задает вопросы, позволяющие контролировать степень усвоения материала. Затем обучающиеся решают второе задание, после чего обмениваются карточками. Таким образом, первый ученик проверяет правильность выполнения задания вторым учеником и наоборот. Карточки должны быть промаркированы различными цветовыми сигналами, и обучающиеся ищут себе партнеров с другим цветом карточки. По завершению парной работы дети меняются напарниками. Количество вариантов заданий может быть разным и зависит от того, сколько детей обучается в данном классе. Мурманская методика лучше всего подходит для уроков обобщения и систематизации знаний, применима практически для любой возрастной группы учащихся, требует для реализации 20-40 минут (но не более двух уроков). Она хорошо подходит для отработки нового материала.

Методика Ривина-Баженова возникла в результате объединения идей А.Г. Ривина и методиста В.К. Баженова. Ривин предложил использовать работу в парах сменного состава для взаимообучения, а Баженов разработал методику для индивидуальной работы и проверки заданий. Данная методика пригодна к применению практически на всех типах уроков, кроме уроков изучения нового материала. Возможна ее реализация во всех возрастных группах. Она направлена на отработку нового знания и коррекцию уже полученных знаний, требует от двух уроков.

Методика Ривина-Баженова предполагает:

- разработку заданий. Педагог создаёт практические задания различной сложности и типов по одной или нескольким темам;

- группировку заданий. Задания группируются на карточки и раздаются учащимся;

- устный разбор заданий. Напарники вместе обсуждают первые задания, затем самостоятельно выполняют их в тетради;

- совместную проверку. Учащиеся поочерёдно устно восстанавливают процесс решения задачи, не заглядывая в свои записи. В случае ошибки предлагается её исправить.

Методика Ривина-Баженова используется для закрепления пройденного материала и отработки навыков. Она позволяет вовлечь в учебный процесс одновременно всех учащихся, учесть их возрастные и индивидуальные способности.

При использовании методики взаимообмена темами обучающиеся, работающие в паре, объясняют друг другу теоретические вопросы и контролируют степень усвоения материала. Материал для изучения представляет собой карточки с различными темами. Темой может выступать один вопрос или определённым образом оформленный текст с упражнениями разного уровня сложности. Данная методика хорошо подходит для изучения гуманитарных предметов в старших классах, требует от 40 минут до двух уроков, лучше применима для уроков изучения нового материала и уроков закрепления. Учащиеся должны получать разноуровневые задания по каждой теме (не менее трех уровней).

Результаты применения методики:

- учащиеся вырабатывают стратегию самостоятельного получения знаний;

- начинают чувствовать ответственность за своих товарищей;

- учатся слушать, понимать и оценивать;

- участвуют в коллективном обсуждении проблем;

- учатся выстраивать продуктивные отношения и сотрудничать со сверстниками и взрослыми [46].

Методику взаимообмена заданиями удобнее всего применять в случае, когда необходимо научить детей решать стандартные задачи, выполняемые по определенному алгоритму. Работа по методике взаимообмена заданиями требует от 40 минут и более, хорошо подходит для предметов естественно-научного цикла и требует от детей высокого уровня общеучебных умений (умение читать текст, выделять главное, задавать вопросы). Обучающиеся делятся на небольшие группы с одинаковым уровнем участников.

При этом учителю необходимо структурировать учебный материал в блок заданий, состоящий из 5-9 карточек.

Каждая карточка состоит из двух частей. Первая часть — обучающая, в ней дается задача и подробное описание ее решения. Вторая часть содержит задачи (упражнения) для проработки этого способа решения.

Класс разбивается на группы в зависимости от количества карточек в блоке. Каждый ученик в группе получает карточку, отличную от других. Он должен проработать материал по своей карточке, а потом научить остальных выполнять подобные задания.

Если материал достаточно простой, первую часть дети могут изучить самостоятельно. Если сложный, то потребуется ввод. Он заключается в том, что учитель разбирает первую часть карточек с каждым учеником, а затем проверяет правильность выполнения заданий из второй части. Только после этого ребята приступают к взаимообмену заданиями.

Учащиеся группы разбиваются на пары. Один ученик в паре объясняет второму первую часть своей карточки, записывая решение в его тетрадь. Затем второй ученик объясняет ему содержание первой части своего задания, также делая записи в тетради напарника. После этого они меняются карточками и решают задачи из второй части в своих тетрадях, затем сверяют решения. Если решения совпадают, то благодарят друг друга и ищут других напарников. Если же есть расхождения в решениях, то разбирают, где ошибка, при необходимости повторяя объяснение.

Каждый ученик должен поработать со всеми членами своей группы, объясняя им материал своей карточки и изучив материал из их карточек.

Методика взаимообмена заданиями имеет сразу несколько положительных моментов:

- ученик несколько раз перерешает свою задачу в ходе объяснения другим ученикам, поэтому крепкое усвоение материала обеспечено.

- Правильно подбирая карточки для каждого ученика, добиваемся индивидуализации обучения.

- Ученик попробует себя попеременно в роли учителя и в роли ученика.

- Ученики работают в парах, объясняя свой материал, развиваются коммуникативные способности детей, их устная речь.

- Объяснение сверстников часто воспринимается с повышенным интересом, особенно в подростковом возрасте.

Есть и минусы применения этого метода:

- ввод занимает довольно много времени.

- Некоторые ученики после выполнения своего задания не могут или не хотят найти напарника, особенно если не продуман учет работы каждого ученика.

- Идеальной тишины на таком уроке не будет.

Для экономии времени урока учитель может выполнить ввод заранее. Иногда ввод помогают сделать другие учителя или специально подготовленные старшеклассники.

Чтобы можно было сразу найти напарника, карточки с разными заданиями можно сделать разного цвета. Освободившийся ученик поднимает свою карточку. Остальные сразу понимают, выполняли они такие задания или нет.

Учет работы каждого ученика можно вести в табличной форме, отмечая точками карточки, которые они объясняли, а плюсами — карточки, которые они проработали.

Лучше всего этот прием использовать на уроках математики, для которых он и был создан М.А. Мкртчяном еще в 80-е гг. прошлого века. Но часто его применяют учителя русского языка или иностранных языков, физики, химии и других предметов [8, 29, 30, 32].

Методика КСО реализуется в парах постоянного, переменного и вариационного состава. На первом этапе класс разбивают на пары постоянного состава – как правило, это дети, сидящие за одной партой. Затем можно переходить к парам более сложного состава из учащихся, сидящих за соседними партами. И в завершение можно составлять пары случайным образом, где каждый ребенок может выступить в роли и ученика, и учителя. При подготовке к занятию педагог должен тщательно спланировать деятельность класса, составив задания разного уровня сложности и продумать последовательность их выполнения. На уроке педагог следит за работой обучающихся, направляет и контролирует ее, в конце занятия подводятся его итоги и выставляются оценки. Таким образом, каждый ученик и ребенок осваивает учебный материал в непрерывном общении между сверстниками, одноклассниками и учителем, что существенно улучшает коммуникационные навыки и позволяет овладеть основными коммуникативными УУД.

В школьном курсе химии возможно применять практически все варианты метода КСО и менять их в зависимости от изучаемой темы и степени подготовленности класса, типа урока и вида занятия [7, 8, 34, 36, 42].

В теории и практике обучения также часто КСО путают с групповым способом обучения (ГСО). Разница между этими формами организации учебной деятельности учащихся очень принципиальная. В.К. Дьяченко выделил особенности КСО в сравнении с ГСО, которые представлены в таблице 1.1 [11].

Таблица 1.1 – Особенности КСО в сравнении с ГСО

|

ГСО |

КСО |

|

1 |

2 |

|

организационные |

организационные |

|

- четкость, упорядоченность; |

- говорят все;

|

|

- говорит один человек; |

|

|

- общение обучаемых только внутри группы; |

- все общаются; |

Продолжение таблицы 1.1

|

1 |

2 |

|

- постоянное рабочее место |

- смена рабочего места |

|

дидактические |

дидактические |

|

- обучает учитель; - весь материал сразу и для всех; - мало самостоятельности; - усвоение и применение происходят отдельно |

- обучают ученики; - разные темпы и материал; - полная самостоятельность; - усвоение и применение максимально приближены друг к другу |

|

развивающие |

развивающие |

|

- не все учатся выступать; - не все учатся объяснять |

- учатся выступать, рассуждать, доказывать; - развитие педагогических способностей |

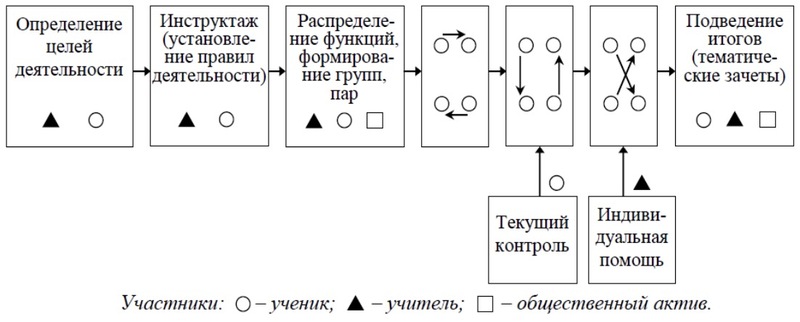

Технологическая процедура использования КСО на уроке представлена на схеме (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Технологическая процедура применения КСО на уроке

В.К. Дьяченко сформулировал дидактические цели, для достижения которых рекомендуется использовать ту или иную методику КСО (таблица1.2) [12].

В результате урока каждый ученик получает оценку, иногда и несколько оценок, что очень важно для понимания своего уровня владения предметом. Это помогает оценить уровень знаний учащихся. В данной таблице показаны все необходимые цели методик.

Таблица 1.2 – Дидактические цели методик КСО

|

Методика КСО |

Дидактические цели |

|

1 |

2 |

|

Методика взаимообмена заданиями |

- Формирование умений выполнять определенные математические действия; - формирование умений применять знания и умения в стандартных и нестандартных ситуациях |

|

Мурманская методика |

- Формирование нового понятия; - формирование нового математического действия; - определение уровня освоения знаний и умений их применения в типичных (нетипичных) ситуациях |

|

Методика, обратная методике А.Г.Ривина |

Самостоятельное усвоение знаний в их системе, формирование обобщенных понятий и способов действий |

|

Методика взаимопередачи тем |

Формирование новых знаний и умений в рамках самостоятельного изучения учебного материала |

В таблице 1.3 показана связь дидактической цели, рекомендуемой методики КСО и результата обучения, представленного через действия ученика [13, 29].

Данная таблица наглядно показывает цели и какие результаты достигают ученики, в процессе которого учитель преподносит информацию.

Таблица 1.3 – Связь дидактических целей, методик КСО и результата

|

Дидактическая цель |

Методика КСО |

Результат |

|

1 |

2 |

3 |

|

Формирование нового понятия и умения |

ММ, МВТ |

Ученик запоминает и воспроизводит конкретную учебную единицу (термин, понятие, правило), демонстрирует применение изученного материала в типичных ситуациях |

|

Формирование умения или навыка |

ММ, МВЗ |

Ученик объясняет, излагает алгоритм выполнения действия, демонстрирует применение изученного материала в конкретных условиях и новых ситуациях |

Продолжение таблицы 1.3

|

1 |

2 |

3 |

|

Формирование системы понятий (обобщение и систематизация знаний и умений) |

МВЗ, МОМР |

Ученик проявляет умения применять систему знаний для объяснения новых фактов и выполнения практических заданий |

|

Определение уровня усвоения знаний, коррекция знаний и умений |

ММ, МВЗ |

Ученик демонстрирует наличие знаний и умений по основным учебным единицам темы, ликвидирует пробелы в знаниях и умениях, оценивает значение изученного материала для достижения поставленной цели |

1.3 Роль преподавателя в реализации КСО на уроках химии

Роль учителя в реализации коллективного способа обучения (КСО) заключается в организации учебного процесса и управлении работой учащихся.

Некоторые функции учителя при использовании КСО:

- подготовка учебного материала. Учитель разрабатывает технологическую капсулу изучения темы, расчленяет материал на смысловые единицы, создаёт целевые задания (карточки) — обучающие, развивающие, контрольные.

- Организация работы учащихся. Учитель готовит учеников к отработке необходимых учебных умений, например, умения слушать партнёра и слышать, что он говорит, работать в шумовой среде, ориентироваться в пространстве класса.

- Контроль деятельности групп. Учитель контролирует работу групп, отвечает на вопросы учеников, уточняет порядок действий, регулирует возникшие споры, при необходимости оказывает индивидуальную помощь.

- Наблюдение за ходом учебного процесса. Учитель имеет возможность наблюдать за учебным процессом и своевременно оказывать индивидуальную помощь тому или иному ученику, корректировать усвоение темы.

При использовании КСО учитель становится организатором отношений и взаимоотношений в учебном процессе, осуществляет мотивационное управление учением школьников, создаёт ситуацию успеха, оказывает поддержку.

Роль преподавателя в коллективном обучении является ключевым аспектом, определяющим успешность образовательного процесса. В условиях современного образования, где акцент делается на активные методы обучения, взаимодействие между преподавателем и учащимися становится особенно важным. Преподаватель не только передает знания, но и выступает в роли организатора, модератора и наставника, способствующего созданию продуктивной образовательной среды.

В коллективном обучении преподаватель должен уметь создавать атмосферу сотрудничества и взаимопомощи среди учащихся. Это требует от него не только глубоких знаний предмета, но и навыков работы с группой. Преподаватель должен быть в состоянии организовать учебный процесс так, чтобы каждый учащийся чувствовал свою значимость и ответственность за общий результат. Важно, чтобы преподаватель мог выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, помогать им развивать свои навыки и поддерживать их мотивацию.

Одной из основных задач преподавателя в коллективном обучении является создание групп, в которых учащиеся могут эффективно взаимодействовать друг с другом. Преподаватель должен учитывать индивидуальные особенности учащихся, их уровень подготовки и личные качества, чтобы сформировать оптимальные группы для совместной работы. Важно, чтобы в группе были как сильные, так и слабые ученики, что позволит им учиться друг у друга и развивать навыки сотрудничества.

Особую роль в реализации КСО выполняют два вида контроля: текущий и выходной.

Учитель в ходе текущего контроля осуществляет первичный контроль (проверяет правильность выполнения задания), следит за соблюдением алгоритма работы учащимися, наблюдает за работой в паре, в случае необходимости организовывает контроль выполненного задания учащимися, проверяет качество передаваемых знаний.

К текущему контролю могут привлекаться учащиеся, наиболее успешно осваивавшие учебный материал.

Выходной контроль выполняется учителем по окончании запланированной работы с целью выявления состояния формируемых знаний и умений учащихся; получения информации об ошибках, недочетах и пробелах в знаниях и умениях учеников и порождающих их причинах; формирования у школьников самоконтроля и самооценки. В зависимости от целей урока, содержания изучаемого материала, подготовленности школьников, их индивидуальных особенностей и возможностей учитель осуществляет любую из форм выходного контроля.

Формы выходного контроля:

- проведение фронтального опроса учащихся;

- выполнение учащимися диктанта;

- осуществление защиты заданий у доски;

- проведение самостоятельной работы;

- проведение зачёта по определенным выполненным заданиям или по всем заданиям;

- осуществление взаимозачета в параллельных классах [17].

Глава 2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДИКИ КСО В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ

- Организация проведения исследования

В школьном курсе химии возможно применять все варианты метода КСО и менять их в зависимости от изучаемой темы и степени подготовленности класса, типа урока и вида занятия [9]. При этом значительно повышается роль обучающихся, они перестают быть объектом в учебном процессе, переходя на позицию субъекта. Сложные химические понятия и процессы будут усвоены значительно глубже, если их многократно повторить и прорешать задания с их применением. Известно, что для успешного запоминания материала необходимо проговорить его не менее 7 раз. Проблемой является нехватка времени на уроке для столь глубокой проработки материала при работе по традиционной методике, не все ученики получат оценки, а дома не смогут разобраться в тех вопросах, которые они не поняли. Выходом будет возможность разделить обязанности учителя на всех учеников, к тому же дети будут более внимательно слушать своих сверстников. Передача знаний не будет прерываться, дети смогут работать в своем индивидуальном темпе и на своем уровне, имея возможность его повысить. Ребята с низкой успеваемостью получат возможность проявить себя и смогут подтянуть свои знания. При этом роль учителя также изменится, он станет организатором и модератором всего процесса, что потребует больше усилий, но позволит получить более высокие результаты обучения. В свою очередь, учитель сможет повысить свою профессиональную культуру, приобретя новые умения и навыки.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сформулировать гипотезу нашего исследования: применение коллективных способов обучения способствует более эффективному изучению химии. Проверка гипотезы осуществлялась в рамках педагогической практики в 2023-2024 годах в МОАУ «Хортицкая СОШ» Александровского района Оренбургской области с обучающимися 9 класса. В педагогическом эксперименте принимали участие 22 обучающихся. Нами были выбраны две разновидности методик КСО - мурманская методика и методика взаимообмена заданиями как наиболее простые в применении и не требующие большой подготовительной работы. Таким образом, мы составили структурно-функциональную модель педагогического эксперимента (рис. 2.1).

|

Целевой блок |

|

|

Гипотеза: применение методик КСО на уроках химии способствует повышению эффективности обучения химии

Цель: апробирование методик КСО на уроках химии и оценка их возможностей для учеников и для учителя

Задачи: 1. Оценить готовность обучающихся к применению КСО; 2. Подготовить материал, подготовить обучающихся и провести уроки с применением методик КСО; 3. Оценить эффективность применения методик КСО при обучении химии |

|

|

Методический блок |

|

|

Подходы Системный Системно-деятельностный Личностно-ориентированный |

Принципы целостности систематичности последовательности |

|

Содержательный блок |

|

|

Этапы Констатирующий Формирующий Контрольный |

|

|

Оценочно-результативный блок |

|

|

Критерии |

Показатели |

|

Когнитивный |

Результаты контрольных работ, диагностика степени обученности учащихся (В.П.Симонов) |

|

Операционно-деятельностный |

|

|

Результат |

Повышение успеваемости по химии |

Рисунок 2.1 – Структурно-функциональная модель педагогического эксперимента

Согласно литературным данным, именно названные методики наиболее хорошо реализуются при обучении химии, физике и другим предметам естественнонаучного цикла. Представлялось интересным применить их на практике и доказать либо опровергнуть их эффективность. Соответственно, мы сформулировали цель педагогического эксперимента – апробирование методик КСО на уроках химии и оценка их возможностей для учеников и для учителя.

Педагогический эксперимент проводился в 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.

На констатирующем этапе была проведена диагностика степени обученности учащихся (СОУ) по методике В.П. Симонова [34], где учитывается успеваемость класса и выводится среднее значение. На основании анализа школьной документации были выявлены наиболее и наименее успевающие ученики, и особое внимание было уделено успеваемости по химии. Данная методика широко применяется в образовательной практике для оценки результатов работы учителя, по которой можно выявить степень владения различными мыслительными приемами. Для такой диагностики требуется только классный журнал с оценками по предметам, а для преодоления субъективизма применяются коэффициенты, описывающие примерные границы обученности. Таким способом можно диагностировать степень обученности не только класса в целом, но и отдельных обучающихся. Необходимо составить задания, выявляющие степень развития отдельных показателей либо воспользоваться обычной контрольной работой по пройденной теме, при выполнении которой дети смогут продемонстрировать свой уровень обученности.

Основой методики является то, что обученность человека характеризуется пятью последовательно возрастающими показателями, хотя некоторые исследователи считают их недостаточными и предлагают десятибалльную шкалу. Мы воспользовались более простым вариантом диагностики, построенным на пяти показателях.

I показатель степени обученности учащихся – различие (распознание) или уровень знакомства характеризует низшую степень обученности. Учащийся отличает данный объект, процесс, явление, когда ему предъявляют их в готовом виде, показывая формальное знакомство.

II показатель степени обученности – запоминание. Этот показатель скорей количественный, он не может служить показателем понимания. Он характеризует количество усвоенной информации. При этой степени обученности ученик может пересказать содержание определенного текста, правила, воспроизвести формулировку закона. Показывая эту степень обученности, ученик отвечает только на репродуктивные вопросы и часто при их определенной последовательности, отражающей логику изученного материала.

III показатель степени обученности – понимание. Ученик при этой степени обученности не только воспроизведет изученный материал, но и сможет объяснить его, привести свои примеры. Сущность изученного понятна, а не только закреплена в сознании.

IV показатель степени обученности – простейшие (элементарные) умения и навыки. При этой степени обученности ученик демонстрирует умение применить на практике полученные им теоретические знания в простейших (алгоритмизированных) заданиях: решает только типовые, стандартные задачи с использованием усвоенных законов и правил, легко обнаруживает причинно-следственные связи при разборе теоретического материала.

V показатель степени обученности – перенос. Он понимается как положительное влияние ранее усвоенного навыка на овладение новым. Ученик показывает наивысшую степень обученности, умеет творчески применить полученные теоретические познания на практике в новой, нестандартной ситуации, «переносить» в нее изученные и усвоенные ранее понятия, законы и закономерности.

Степень обученности рассчитывается по специальной формуле:

СОУ = (n5 ∙ 1 + n4 ∙ 0,64 + n3 ∙ 0,36 + n2 ∙ 0,16) ∙ 100 % / N (2.1)

Формула для расчёта СОУ включает следующие параметры:

- n5 — количество оценок «5»;

- n4 — количество оценок «4»;

- n3 — количество оценок «3»;

- n2 — количество оценок «2»;

- N — общее количество учащихся.

Методика Симонова предполагает пять уровней усвоения:

- уровень узнавания (12%).

- Уровень запоминания (16%).

- Уровень понимания (36%).

- Деятельность в стандартной ситуации (64%).

- Деятельность в нестандартной ситуации (перенос) (100%).

Коэффициенты соответствуют степени овладения теми или иными интеллектуальными навыками:

- Результат до 60% – вторая степень обученности (низкая).

- Результат от 60 до 70% – третья степень обученности (средняя).

- Результат от 70% и выше – четвертая степень обученности (высокая).

Формула для расчетов может иметь разный вид, в зависимости от контингента детей, и применима для трех уровней обучающихся:

- 1 уровень – обучающиеся школ для одаренных детей;

- 2 уровень - обучающиеся обычных средних школ;

- 3 уровень – обучающиеся коррекционных классов [34].

Мы применили формулу для диагностики обучающихся обычных средних школ.

По данным диагностики, показатель степень обученности класса составил 65,5%, что соответствует третьей (средней) степени. Из 22 обучающихся оценки «5» получили 7 обучающихся, оценки «4» выставлены также 7 обучающимся, а оценки «3» - 8 обучающимся. Таким образом, перед проведением эксперимента в классе преобладали ученики со средней успеваемостью по предмету. Дети находились на том уровне обученности, который позволял им не только самим понимать изученный материал, но и объяснять его другим, т.е. они были подготовлены к исполнению роли учителя при работе по методике КСО. Кроме того, ученики умели применять полученные знания для решения простых заданий в соответствии с определенным алгоритмом и испытывали затруднения при выполнении заданий творческого характера.

На формирующем этапе в классе применялись коллективные способы обучения. Класс изучал тему: «Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах». Согласно Федеральной рабочей программе, на ее изучение отводится 8 часов. На уроках рассматриваются основные положения теории электролитической диссоциации, формируются понятия об электролитах и неэлектролитах, изучается механизм диссоциации веществ с разным типом химической связи, особенности протекания реакций ионного обмена, гидролиз солей, качественные реакции на отдельные ионы. Обучающиеся приобретают умения составлять полные и сокращенные ионные уравнения, учатся пользоваться таблицей растворимости, составлять уравнения реакций гидролиза. По теме запланировано выполнение демонстрационного эксперимента по изучению электропроводности растворов, протеканию реакций ионного обмена и качественных реакций на отдельные ионы. Кроме того, планируется лабораторный эксперимент по реакциям ионного обмена и решение экспериментальных задач. Обучающиеся должны понимать смысл изучаемых понятий, а также смысл теории электролитической диссоциации, уметь объяснить причины электропроводности водных растворов веществ, различать слабые и сильные электролиты, записывать полные и сокращенные ионные уравнения, характеризовать свойства кислот, солей и оснований с позиций теории электролитической диссоциации и доказывать их с помощью уравнений реакций.

Таким образом, в рамках данной темы необходимо как изучать новый материал, так и закреплять его, особенно основополагающие понятия. Формируемые умения и навыки также нуждаются в оттачивании и доведении до автоматизма. К тому же, по программе дети должны уметь давать развернутые письменные и устные ответы, пользуясь информацией из учебника и из других источников. Методики КСО предоставляют широкие возможности по отработке таких умений, позволяя поднять их на высокий уровень. Программа также требует от детей приобретения опыта совместной работы в паре или группе, что лежит в самой основе коллективных способов обучения. Соответственно, мы убедились в необходимости применения методик КСО, поскольку они позволяют сформировать у обучающихся все требуемые умения и навыки. В результате мы остановились на двух методиках, хотя в практике учителей химии возможно применять все методики КСО, но там требуется более сложная подготовительная работа.

На уроке по теме: «Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты» проводилась работа по мурманской методике КСО при закреплении материала. Данная методика была выбрана по той причине, что она наиболее хорошо подходит для обобщения и систематизации знаний с целью более тщательной проработки изученной темы, а также пригодна именно для уроков по предметам естественнонаучного цикла.

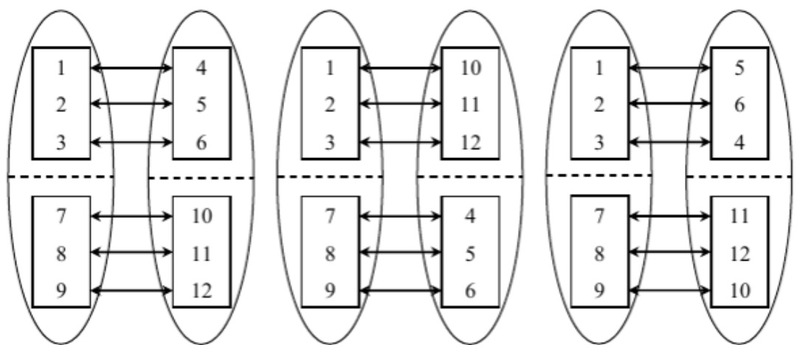

В начале урока детям раздавались карточки разных цветов с теоретическими вопросами и практическими заданиями. Проведению урока предшествовала консультация учителя, где разъяснялся порядок действий и роли каждого участника. На уроке ученики формировали пары переменного состава, с разными цветами карточек. Все обучающиеся выполняли первое и второе задание в своих тетрадях, затем приступали к работе в парах. Первый ученик объяснял первый вопрос второму ученику, записывая уравнения реакций и другую информацию, затем они менялись. После этого производился обмен карточками и выполнение практического задания. Все заканчивалось проверкой заданий друг у друга и выставлением оценок. Затем процесс повторялся до тех пор, пока в нем не приняли участие все обучающиеся. В итоге удалось пройти по материалу карточек с четырьмя цветовыми обозначениями (рис. 2.2). В ходе урока учителем осуществлялся контроль действий учеников и помощь при оценке ответов своих одноклассников. Таким образом, каждый участник пары побывал и в роли ученика, и в роли учителя. Данная форма работы вызвала большой интерес у обучающихся, хотя была сложна в организационном плане. Также учитель следила, чтобы дети вели себя корректно по отношению друг к другу.

Первая часть карточки включала основные понятия темы: электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, виды ионов, реакции ионного обмена, обратимые и необратимые процессы. Во вторую часть входили практические задания – написание полных и сокращенных ионных уравнений, ответы на вопросы с применением основных понятий, выполнение тестовых заданий.

Рисунок 2.2 – Маршрут обмена карточками при работе по мурманской методике КСО (цифры обозначают номер ученика в списке)

Примерное содержание карточек для учащихся

Первая часть:

-

- Вещества, растворы которых проводят электрический ток - …

- Электролитическая диссоциация – это…

- Выберите из перечисленных веществ неэлектролиты:

глюкоза, соляная кислота, гидроксид натрия, спирт, гидроксид алюминия, кремниевая кислота, хлорид калия, сульфат цинка, фосфат бария.

Вторая часть:

Напишите процесс диссоциации (если это возможно), следующих веществ: NаCl, Bа(OH)2, H2SiO3, FeS, Al(NO3)3, AgCl, K3PO4

В конце урока учителем был проведен выходной контроль, заключавшийся в небольшом фронтальном опросе с повторением основных понятий и определений.

На следующем уроке был проведен контрольный срез знаний по изученному материалу для оценки эффективности использованной методики. Обучающиеся получили большое количество оценок «4» и «5».

Затем был проведен еще один урок с применением КСО, на этот раз с использованием методики взаимообмена заданиями, по теме «Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые ионные уравнения реакций». Данная методика была выбрана по причине того, что она хорошо зарекомендовала себя при использовании на уроках естественнонаучных дисциплин, и ученики должны были научиться решать стандартные задания по изучаемой теме. Предполагалось, что ученики обладают умениями работать с текстом, выделять главное, задавать вопросы к содержанию. Результаты диагностики по методике В.П.Симонова позволяли предположить достаточный уровень развития этих умений. Предварительно учитель разъяснила детям последовательность действий и ознакомила их с маршрутом движения между партнерами (рис. 2.3).

Содержание карточек отличалось наличием разноуровневых заданий, дети работали в микрогруппах постоянного состава, где каждый сначала объяснял другому решение задачи, а затем проверял решение своего напарника. В целом детям понравилась и такая форма проведения урока. По сравнению с предыдущим уроком, у детей уже был небольшой опыт работы по коллективным способам обучения, и этап ввода занял меньше времени.

Данный рисунок наглядно показывает, как происходит обмен карточек с заданиями, схему движения учащихся при работе по методике взаимообмена заданиями. Схема точно иллюстрирует суть современной и удобной методики обмена.

Рисунок 2.3 – Маршрут движения учащихся при работе по методике взаимообмена заданиями (цифры обозначают номер ученика в списке)

Примеры заданий для учащихся:

-

- Напишите уравнения диссоциации для: хлорида кальция, нитрата бария, карбоната калия, сульфата алюминия, хлорида лития, фосфорной кислоты

- Какие из перечисленных веществ относятся к сильным электролитам, какие к слабым: нитрат калия, угольная кислота, сероводород, гидроксид натрия?

- Сокращенные ионные уравнения замените молекулярными:

2H+ + Zn =Zn2+ + H2 (2.1)

SO32- +2H+ = H2O + SO2 (2.2)

Cа2+ + 2OH- = Ca(OH)2 (2.3)

H+ + OH- = H2O (2.4)

Ba2+ + SO42- = BaSO4 (2.5)

-

- Чему равна сумма коэффициентов перед формулами ионов в уравнении электролитической диссоциации сульфата алюминия?

В конце урока учителем был также проведен выходной контроль, когда отдельные ученики выполняли на доске наиболее заинтересовавшие их задания. При этом большую активность проявили ученики с невысокой успеваемостью по предмету, поскольку они получили шансы показать себя с лучшей стороны.

Итоговая контрольная работа, выполненная в конце изучения темы, показала, что обучающиеся хорошо усвоили учебный материал. При этом более успешно были решены задания по материалу тех уроков, где применялись методики КСО. Обучающиеся более уверенно выполняли задания, связанные с составлением реакций ионного обмена и записью ионных уравнений реакций, поскольку эти вопросы были тщательно проработаны. Ученики обучились пользоваться таблицей растворимости и научили своих одноклассников, именно работая в парах. Понятия об электролитах и неэлектролитах, видах ионов, механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи, основные положения теории электролитической диссоциации, а также свойства соединений различных классов в свете теории электролитической диссоциации были тоже усвоены глубоко и основательно.

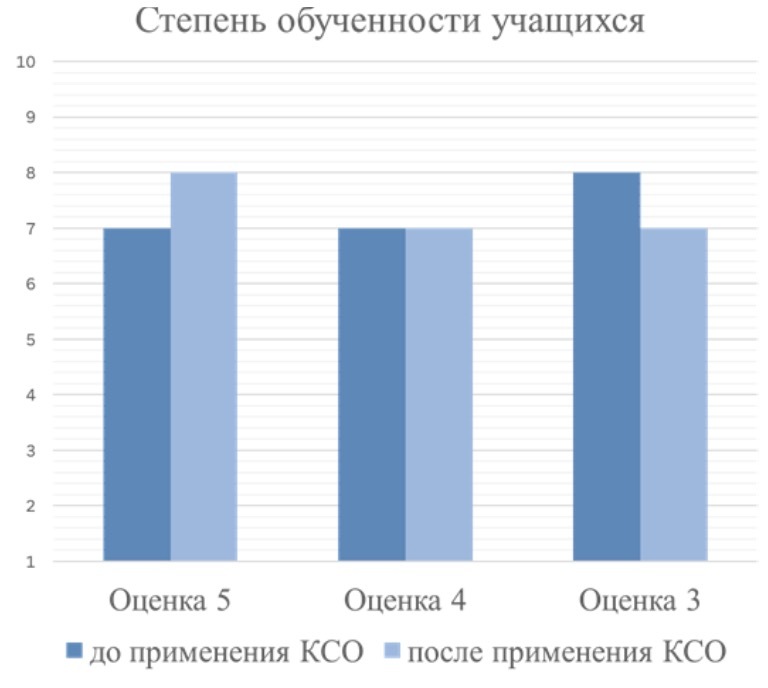

На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика степени обученности учащихся по В.П. Симонову. Обучающимся были предложены контрольные задания такого же типа, как перед началом эксперимента, с учетом пройденной темы. По итогам диагностики, 8 учеников получили оценку «отлично», количество оценок «хорошо» осталось на том же уровне, а количество оценок «удовлетворительно» уменьшилось, снизившись с восьми до семи (рис. 2.4). Уровень успеваемости выровнялся, средний балл слегка повысился, составив 4,4 против 3,95 на начало эксперимента.

В результате степень обученности показала тенденцию к росту и составила 68,3%, приблизившись к четвертому уровню. Ученики стали значительно легче выполнять типовые задания, применять полученные знания на практике, стали быстрее устанавливать причинно-следственные связи в изученном материале. Небольшой прирост степени обученности говорит о том, что слабо успевающие ученики стали подтягиваться к более сильным обучающимся, переходя от простого воспроизведения изученного материала к его пониманию. На представленной мной диаграмме наглядно показаны результаты после применения методики КСО.

Рисунок 2.4 – Сравнительный анализ результатов диагностики по методике В.П. Симонова

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Действительно, коллективные способы обучения способствуют более эффективному изучению химии, позволяя сформировать необходимые умения и навыки, а также дают большой опыт совместной деятельности и положительно отражаются на результатах обучения. Количественные итоги эксперимента доказывают правильность и эффективность выбранной методики.

- 5.2.Анализ результатов

Проведенное исследование показало, что обучающиеся имеют приемлемый уровень обученности. Они хорошо выполняют основные учебные операции, умеют применять полученные знания, а не только воспроизводят учебный материал. В ходе проведения исследования они проявили интерес к методике обучения, предложенной учителем, хотя на первом этапе столкнулись с определенными проблемами: им было сложно концентрироваться на объяснении или решении задачи из-за постоянного шума в классе, возникала путаница при смене партнеров. Кроме того, у них возникало желание решать задачу вместе, обсуждать темы друг друга вместо того, чтобы их объяснять, а также устраивать споры.

Таким образом, на первом этапе применения методики КСО что учителю, что ученикам пришлось столкнуться с проблемами организационного характера. Например, некоторые ученики отказывались составлять пары для работы с другими ребятами, что объясняется сложностями общения внутри коллектива. С такими учениками учитель занимался индивидуально, предварительно решая с ними задания и затем включая их в общую работу класса. Затруднения возникали также при составлении пар из учеников с разным уровнем владения химией в целом и изучаемой темой, в частности. Проблемой также явилась необходимость подстраиваться под индивидуальный стиль и ритм объяснения своих партнеров, приспособиться к постоянному шуму в классе, выработать корректное отношение к своим партнерам.

На первоначальном этапе работы детям было сложно укладываться во временные рамки заданий, на выполнение которых отводилось не более 3-4 минут, чтобы не рассеивать внимание учеников и не давать им отвлекаться на посторонние занятия. Соответственно, роль учителя состояла в составлении заданий такого характера, чтобы сохранить внимание учеников.

Необходимо также отметить, что у учеников имеется различный уровень развития коммуникативных навыков: кто-то больше умеет слушать собеседника, а кому-то лучше удается объяснять. К концу эксперимента уровень коммуникативных навыков выровнялся: дети внимательно слушали своих собеседников, выступавших в роли учителей, а также сами старались построить свои объяснения, когда они менялись ролями.

По причине того, что учебный материал проговаривался и прорабатывался многократно, ученики усвоили его значительно лучше, чем при обычном объяснении учителем. Кроме того, на уроках с применением КСО все ученики получали оценки, а иногда и несколько оценок – от своих партнеров и от учителя. При традиционном обучении это не всегда удается. Преодолевается затруднение в том, что дети невнимательно слушают объяснение учителя, не прорабатывают материал и в целом играют пассивную роль. Они не успевают за темпом учителя, таким образом, отстают от общей работы класса, а их самооценка имеет склонность к снижению. Когда они сами оказываются в роли учителя, у них возникает понимание, как нужно построить свою речь, чтобы его поняли. Таким образом, у них не только совершенствуются коммуникативные навыки, но и развиваются педагогические умения. Дети учатся грамотно говорить, объяснять, слушать, и в итоге, обнаруживают в себе скрытые педагогические способности.

При использовании методики взаимообмена заданиями у учеников возникало желание как можно быстрее решить свои карточки и взять новые, они невнимательно слушали собеседников и проявляли спортивный интерес. Учителю пришлось решать и эти проблемы, вызывая таких учеников к доске в конце урока для решения сложных заданий. В результате они стали более вдумчиво относиться к своей работе, перестали торопиться и постепенно стали более глубоко усваивать материал. В конце урока ученики выходили к доске для решения наиболее интересных и понравившихся им заданий, что создавало положительную атмосферу и закрепляло ощущение успеха от проделанной работы. При использовании данной методики ввод происходил быстрее, поскольку дети оказывались в ситуации, схожей с предыдущим уроком по методике с применением КСО. Учителю потребовалось меньше времени для объяснения, что необходимо сделать, а у учеников возникло меньше путаницы при обмене партнерами. В целом методика взаимообмена заданиями показалась детям более простой, чем мурманская методика, так как требовалось выполнить и объяснить всего одно задание, в отличие от двух в предыдущем случае. К тому же, они стали лучше приспосабливаться к постоянному рабочему шуму в классе и внимательнее слушали своих напарников, подстраиваясь под их индивидуальный темп работы. Педагогические способности, начавшие проявляться на старте эксперимента, получили шанс для развития. У детей стали улучшаться коммуникативные навыки, им понравилось объяснять своим одноклассникам, они стали внимательнее прислушиваться к объяснению своих партнеров и учителя. Положительным моментом стало также улучшение микроклимата в классе и взаимоотношений между учениками, что выявлено по результатам наблюдения за классом на уроке и переменах. Дети стали более уверенно чувствовать себя в роли учителя, не опасались выходить к доске и объяснить решение своего задания, стали активнее работать на уроке, повышая свою самооценку. Слабоуспевающие ученики проявляли больший интерес к ответам у доски по сравнению с учениками с хорошей успеваемостью, так как применение коллективного способа обучения позволило сократить пробелы в их знаниях либо ликвидировать их полностью. Более сильные ученики стали терпимее относиться к своим одноклассникам, одинаково хорошо проявляя себя и в роли ученика, и в роли учителя. В то же время, дети со слабой успеваемостью лучше чувствовали себя на позиции учителя, особенно при объяснении материала более сильным ученикам.

Таким образом, при анализе результатов проведенного эксперимента можно сделать вывод о положительном эффекте применения методики КСО и возможности ее распространения на другие темы школьного курса химии. Конечно, для успешного применения технологии КСО необходимо заниматься большой организационной работой, чтобы подготовить к ней учеников и осуществлять постепенный переход от классно-урочной системы. Лучше всего приступить к этому с начала учебного года и вводить ее по частям, пока не дети не привыкнут к работе в парах, преодолев существующие сложности в общении внутри классного коллектива. Тогда можно будет применить не только работу в парах, но и в группах по 4 человека, либо перейти от пар постоянного состава к парам переменного состава.

Кроме того, для успешной работы по методикам КСО учитель должен хорошо знать классный коллектив, чтобы грамотно составлять пары между учениками для более продуктивной деятельности на уроке. Также знать их умственные способности и возможности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате выполнения работы можно сделать следующие выводы:

1. КСО принципиально отличается от группового способа обучения: в КСО обучение осуществляется путем общения учащихся в динамических парах (парах сменного состава), когда каждый учит каждого.

2. Обучение строится по следующим принципам:

- завершенность или ориентация на высшие конечные результаты;

- непрерывная передача полученных знаний друг другу;

- сотрудничество и взаимопомощь между учащимися;

- разнообразие тем и заданий;

- обучение по способностям индивида;

- педагогизация деятельности каждого участника.

3. Проектирование обучающей системы на основе КСО содержит 3 этапа: подготовка учебного материала, подготовка учащихся к работе, проведение уроков.

4. Урок в условиях КСО характеризуется стадиями:

- самостоятельная работа каждого ученика над своей карточкой;

- обмен знаниями с партнером, который проходит по правилам ролевой игры «учитель – ученик»;

- проработка воспринятой информации и поиск нового партнера для взаимообучения.

5. В практике школьного обучения химии наибольшее распространение получили такие методики КСО:

- методика взаимообмена заданиями;

- мурманская методика;

- методика взаимопередачи тем.

В процессе апробирования методики КСО на уроках химии в рамках педагогической практики было выявлено, что она оказывает положительное влияние на уровень обученности класса, развивает коммуникативные навыки обучающихся, позволяет более глубоко проработать учебный материал, и в целом, существенно расширяет возможности учителя при планировании и проведении уроков. В зависимости от применяемой методики КСО, учитель решает различные задачи, но их объединяет необходимость тщательной планировки и проработки действий учеников, составление учебного маршрута и его отслеживание. Для уроков по естественнонаучным предметам наиболее хорошо подходят выбранные нами мурманская методика и методика взаимообмена заданиями, что и было доказано практически.

Педагогический эксперимент продемонстрировал как плюсы, так и минусы методики КСО, например, затраты времени на объяснение последовательности действий, предварительную проверку заданий у учеников с низким уровнем успеваемости по предмету, соблюдение хронометража на выполнение заданий и обмен партнерами.

Таким образом, в результате выполненной работы поставленные задачи решены полностью, а цель работы достигнута:

- проведен анализ психолого-педагогической и методической литературы по коллективным способам обучения;

- разработана и реализована методика применения КСО на уроках химии;

- подтверждена эффективность разработанной методики применения КСО на уроках химии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аникеева, Н.П. Психологический климат в коллективе / Н.П. Аникеева. − М.: Просвещение, 2021. – 224 с.

- Аристова, Л.И. Активность учения школьника / Л.И. Аристова. - M.: Просвещение, 2019. – 139 с.

- Архипова, В.В. Коллективная организационная форма обучения / В.В. Архипова. − СПб.: Интерс, 1999. –135 с.

- Архипова, М.С. Основы коллективного способа обучения. / М.С. Архипова // Народное образование. – 1994. – №5. – С. 16-32.

- Аршанский, Е.Я. Обобщение знаний об окислительно-восстановительных реакциях / Е.Я. Аршанский // Химия в школе. – 2022. – № 9. – С. 19-23.

- Байганова, М.В. Инструментальные и технологические подходы к организации рефлексии в смешанном обучении (на примере дисциплин гуманитарного профиля) / М.В. Байганова // Самарский научный вестник. − 2021. – №3. – С. 208-214.

- Баянкина Л.А. Особенности использования методики взаимообмена заданиями на уроках математики / Л.А. Баянкина // Актуальные проблемы математического образования в школе и вузе: сб. науч. тр Алтайский государственный педагогический университет – Барнаул, 2021. – С. 156-164

- Брейтерман, М.Д. Метод А.Г. Ривина / М.Д. Байтерман // На путях к новой школе. − 2021. – №1 (6). – С. 14-21.

- Ведерникова, Т.Г. К вопросу о реализации индивидуальных образовательных программ по химии / Т.Г. Ведерникова, О.Р. Ахмадуллина // Символ науки. − 2021. -№5. – С. 117-124.

- 10.Волкова С.А. Методика обучения химии в условиях новой образовательной реальности / С.А. Волкова // Актуальные проблемы химического образования в средней и высшей школе: сб. статей. – Витебск, 2018. – С. 34-37.

- Воскобойникова, Н.П. Методика взаимообмена заданиями. / Н.П. Воскобойникова // Химия в школе. − 2023. - №1. – С. 62-68.

- Двуличанская, Н.Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых компетенций / Н.Н. Двуличанская // Машиностроение и компьютерные технологии. − 2023. – №4. – С. 1-10.

- Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения становится массовой практикой / В.К. Дьяченко // Народное образование. – 2008. - №1. – С. 112 – 122.

- Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: о коллективном способе учебной работы: кн. для учителя. / В.К. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1996. – 192 с.

- Дьяченко, В.К. Коллективный способ обучения. Дидактика в диалогах / В.К. Дьяченко. − М.: Народное образование, 2004. – 352 с.

- Дьяченко, В.К. Новая дидактика. / В.К. Дьяченко. − М.: Народное образование, 2001. – 496 с.

- Дьяченко, В.К. Новая педагогическая технология и ее звенья. / В.К. Дьяченко. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1994. – 182 с.

- Ефимкина, Е. М. Интегрированный урок по теме «Кристаллические решётки» / Е.М. Ефимкина // Химия в школе. – 2020. – № 7. – С. 20-24.

- Ефимова, Э.Л. Технология коллективного взаимодействия как способ развития самостоятельности и коммуникативных умений обучающихся / Э.Л. Ефимова: сб. науч. тр. / Буки-Веди. – М., 2019. – С. 52-60.

- Зайцев О.С. Методика обучения химии. // О.С. Зайцев – М.: Владос, 2021. – 384 с.

- Заграничная, Н. А. О чем говорят результаты исследования естественно-научной грамотности учащихся? / Н.А. Заграничная // Международная научно-методическая конференция «Проблемы управления качеством образования»: сборник избранных статей. — Санкт-Петербург, 2020. – С. 38-44.

- Запятая, О.В. Формирование и мониторинг общих умений коммуникации учащихся: методическое пособие. / О.В. Запятая. – Красноярск: Изд-во Торос, 2021. – 136 с.

- Исмоилова, Н.Т. Межпредметные связи в обучении биологии и химии, функции межпредметных связей / Н.Т. Исмоилова // Евразийский научный журнал. − 2022. – №10. – С. 67-69.

- Карпович, Д.И. Методика Ривина: теоретический, методологический и практический аспекты. / Д.И. Карпович. – Красноярск, 2003. – 40 с.

- Качалова, Г.С. Смешанное обучение: ожидания и реальность / Г.С. Качалова // Вестник педагогических инноваций. – 2021. – № 3. – С. 120–129.

- Колова, Е.В. Задачи как средство реализации межпредметных связей школьного курса математики / Е.В. Колова, Н.А. Демченкова // Вестник магистратуры. − 2021. - №5-1 (44). – С. 111-116.

- Кочкаров, Ж. А. Химия в уравнениях реакций: учеб. пособие / Ж.А. Кочкаров – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. – 333 с.

- Литвинская, И.Г. Коллективные учебные занятия: принципы, фазы, технология. / И.Г. Литвинская // Экспресс-опыт: приложение к журналу «Директор школы». − 2006, - №1. – С. 21-26.

- Литвинская, И.Г. Организация урока с учетом особенностей усвоения учащихся / И.Г. Литвинская // Наука в вузах: математика, физика, информатика. Проблемы высшего и среднего профессионального образования: сб. статей. – М., 2009. – С. 703-705.

- Лихарева, О.А. Междисциплинарное обучение в школе / О.А. Лихарева // Теория и практика. – 2021. – №5. – С. 42-58.

- Макаренко, А.С. Педагогическая поэма / А.С. Макаренко. − М.: Популярная литература, 1996. – 151 с.

- Марчукова, О.Ю. Применение разъясняющей аналогии на уроках химии / О.Ю. Марчукова // Инновационная наука. − 2017. - №5. – С. 208-210.

- Мкртчян М.А. Вопросы теории и практики коллективного способа обучения // М.А. Мкртчян, Л.В. Бондаренко. – Красноярск, Красноярский сельскохозяйственный институт, 1997. – 145 с.

- Мкртчян, М.А. Концепция коллективных учебных занятий / М.А. Мкртчян // Школьные технологии. – 2011. – № 2. – С. 65-72.

- Мкртчян, М.А. Становление коллективного способа обучения. / М.А. Мкртчян // Методика взаимопередачи тем: сб. статей – Красноярск, 2023. – С. 92-99.

- Новошинский И.И., Новошинская Н.С. О валентности и степени окисления // Химия в школе. - 2024. - № 1. - С. 25-31.

- Образовательные технологии в школьном обучении математике: учебное пособие / М.А. Гончарова, Н.В. Решетникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. – 264 с.

- Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

- Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – М.: Концептуал, 2016. – 312 с.

- Тагиев, Т.И. Методика преподавания неорганической химии: учебник для студентов / Т.И. Тагиев. – Баку, 2014. – 52 с.

БЕСПЛАТНЫЕ семинары

БЕСПЛАТНЫЕ семинары