Методическая разработка урока: «Обеспечение экологической безопасности Нижегородской области: устойчивое развитие территории»

Автор: Порываев Александр Викторович

Организация: МАОУ СШ №6

Населенный пункт: Нижегородская область, г. Бор

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы детерминируется направлением вектора развития школьной географии, а также современными тенденциями в системе образования и в географической науке в целом. Приоритетным курсом эволюции географии является ее экологизация. Данное направление призвано модернизировать географическую дисциплину через усиление аксиологического и практического компонентов содержания на основе гуманистического и личностно-деятельностного подходов с ориентацией на проблемный характер изложения учебного материала [2, 3].

Внедрение экологического компонента обусловлено требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и Федерального государственного образовательного стандарта. Такая ориентация образовательной системы диктуется общей динамикой научно-технического прогресса, связанной на современном этапе с оптимизацией отношений между человеком (обществом) и природой.

Теоретическая основа реализации экологического вектора в географическом образовании (и в рамках выбранной темы) представлена концепцией устойчивого развития.

Тема образования в интересах устойчивого развития (ОУР) тесно связана с международной дискуссией по вопросам устойчивого развития, значительно расширившейся в своих масштабах и значимости со времени публикации в 1987 г. доклада «Наше общее будущее», в котором впервые было использовано широко распространенное сегодня понятие «устойчивое развитие». На сегодняшний день принципы ОУР нашли отражение в целом ряде глобальных рамок действий и конвенций в ключевых областях устойчивого развития [4].

Осуществление ОУР подразумевает:

- включение в программы таких критически важных аспектов, как изменение климата, биоразнообразие, уменьшение опасности бедствий (УОБ), устойчивое потребление и производство (УПП);

- интерактивное и ориентированное на интересы учащегося преподавание и обучение, обеспечивающие исследовательский, прикладной и нацеленный на преобразования характер приобретения знаний, а также обновление образовательной среды (физической, виртуальной и онлайновой) в целях поощрения учащихся к тому, чтобы действовать, руководствуясь принципами устойчивого развития;

- стимулирование приобретения знаний и развитие основных профессиональных качеств, таких как умение критически и системно мыслить, принимать коллективные решения и брать на себя ответственность перед нынешним и будущими поколениями;

- предоставление учащимся независимо от возраста и формы обучения возможности самосовершенствоваться и осуществлять преобразования в обществе, в котором они живут [4].

Реализация ОУР включает пять приоритетных областей деятельности: Поддержка на уровне политики, реформа сферы обучения и профессиональной подготовки, повышение профессионального уровня педагогических работников и инструкторов, расширение прав и возможностей молодежи и мобилизация ее усилий, ускорение внедрения устойчивых решений на местном уровне [4].

Одним из главных векторов осуществления концепции устойчивого развития является обучение и воспитание подрастающего поколения в образовательных учреждениях разного уровня. Для организации ОУР в школьной географии необходимо включить в содержательный компонент основные идеи и принципы концепции, отобрать наиболее подходящие методы и технологии, определить формы деятельности обучающихся, разработать систему заданий (кейсов).

Реализация ОУР подразумевает использование педагогических технологий, способствующих формированию у обучающихся системы экологических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде:

1. Проблемное обучение – способ активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их решения. Учиться мыслить, творчески усваивать знания. Применение данной технологии позволяет обучающимся решать конкретные проблемные ситуации.

2. Информационно-коммуникационные технологии призваны оптимизировать процесс поиска, обработки, творческого применения информации. За счет средств ИКТ создается эмоциональная привлекательность памятников всемирного наследия, наглядный образ природной основы и результатов антропогенного воздействия. Осуществляется мотивация учащихся к изучению материала, его преобразованию [5, 6].

3. Дистанционные образовательные технологии. Они создают условия для развития самостоятельности, организации интерактивного общения и взаимодействия учащихся и учителя, позволяют оптимизировать образовательный процесс. ДОТ нацелены на формирование непрерывного обучения [8].

Для определения места выбранной темы в школьном курсе географии необходимо оценить объем экологического компонента в содержании дисциплины (как следствие – возможности реализации ОУР), а также последовательность формируемых понятий. Ниже представлена таблица «Экологический компонент в школьном географическом образовании (по линии учебников «Полярная звезда» изд. Просвещение)»:

Таблица 1. Экологический компонент в школьном географическом образовании (по линии учебников «Полярная звезда» изд. Просвещение).

|

Курс |

Темы, связанные с экологической наукой* |

Формируемые экологические (или имеющие отношение к экологии) понятия* |

|

5-6 класс |

21. Горные породы, минералы и полезные ископаемые. 27. Литосфера и человек. 29-30. Мировой океан. 33-34. Реки – артерии Земли. 35. Озера и болота. 36. Подземные воды и ледники. 37. Гидросфера и человек. 47. Атмосфера и человек. 48. Биосфера – земная оболочка. 49. Почвы. 50. Биосфера – сфера жизни. 51. Географическая оболочка Земли. 53. Культурные ландшафты. |

Полезные ископаемые, Река, Озеро, Болото, Подземные воды, Ледники, Источники загрязнения гидросферы, Охрана гидросферы, Охрана атмосферы, Биосфера, Почва, Культурный ландшафт. |

|

7 класс |

10. Природные ресурсы земной коры. 16. Реки и озёра Земли. 18. Растительный и животный мир Земли. 19. Почвы. 20. Природные зоны Земли. 21-22. Океаны. 30. Учимся с «Полярной звездой». Создание национального парка в Танзании. |

Заповедник, Заказник, Национальный парк, Природные ресурсы, Окружающая среда, Земельные ресурсы, Минеральные ресурсы, Биоразнообразие, Биомасса, Природные зоны. |

|

8 класс |

17. Как осваивают россияне свой участок земной поверхности. 22. Как мы живем и работаем в нашем климате. 23. Наши моря. 24. Наши реки. 25. Где спрятана вода. 27. Учимся с «Полярной звездой». Решаем проблему: преобразование рек. 28. Почва – основа сельского хозяйства. 38. Растениеводство. 39. Животноводство. 40. Учимся с «Полярной звездой». Изучаем АПК своего района. 45-50. Природно-хозяйственные зоны. 52. «Все связано со всем». 53. Что мы оставим потомкам. |

Урбанизация, Минеральные ресурсы, Месторождение, Бассейн, Комфортность климата, Агроклиматические ресурсы, Река, Режим реки, Расход воды, Годовой сток, Болото, Сельскохозяйственные угодья, Природная зона, Оазис, Экологическая ситуация, Всемирное наследие. |

|

9 класс |

4-7. Географические районы России. 8. Экологическая ситуация в России. 9. Экологическая безопасность в России. 10. Учимся с «Полярной звездой». Анализируем проблему «Как обеспечить экологическую безопасность в России». 21. Северо-Запад: хозяйство. 26. Европейский Север: хозяйство и проблемы. 30. Северный Кавказ: хозяйство и проблемы. 34. Поволжье: хозяйство и проблемы. 35. Учимся с «Полярной звездой». Экологические проблемы Поволжья. 39. Учимся с «Полярной звездой». Специфика проблем Урала. 42. Сибирь: хозяйство. 49. Дальний Восток: хозяйство. |

Эколого-географическое положение, Экологические проблемы, Экологическая безопасность, Мониторинг. |

|

10-11 класс |

2. Современное освоение планеты. 3. Природные ресурсы и экономическое развитие. 4. Ископаемые ресурсы. 5. Земельные ресурсы. 6. Водные ресурсы. 7. Лесные ресурсы. 8. Ресурсы мирового океана. 9. Другие виды ресурсов. 10. Природопользование и устойчивое развитие. 26-29. География мировой экономики. 52-55. Глобальные проблемы человечества. |

Ойкумена, Естественный ландшафт, Антропогенный ландшафт, Культурный ландшафт, Природные ресурсы, Природно-ресурсный потенциал, Ресурсообеспеченность, Лесистость, Марикультура, Аквакультура, Рекреационные ресурсы, Природопользование, Особо охраняемые природные территории, Устойчивое развитие, Коэволюция, Глобальные проблемы. |

* Среди представленных тем и понятий жирным выделены те, которые имеют непосредственное отношение к экологии. Остальные темы и понятия могут быть связаны с экологией при условии целенаправленного подбора экологического содержания в контексте рассматриваемого учебного материала.

Из представленной таблицы видно, что наиболее широко экологический компонент представлен в курсе географии 9-11 классов. Это объясняется наличием у обучающихся, приходящих в старшее школьное звено, необходимой базы знаний и умений, сформированных в среднем звене при изучении биологии и географии.

Выбранная тема «Анализируем проблему: как обеспечить экологическую безопасность в России» является десятой по счету в курсе географии 9 класса. К этому моменту обучающиеся имеют представление об источниках загрязнения земных оболочек, мерах охраны гидросферы и атмосферы, окружающей среде и ее компонентах, видах особо охраняемых природных территорий, общих чертах экологической ситуации в России, объектах всемирного природного и культурного наследия, особенностях географических районов России. Перед данной темой в курсе 9 класса изучаются: Экологическая ситуация в России, Экологическая безопасность в России.

В рамках предыдущих тем у обучающихся сформированы понятия: Эколого-географическое положение, Экологические проблемы, Экологическая безопасность, Мониторинг. Указанная тема служит основой для изучения последующих тем курса: Экологические проблемы Поволжья, Специфика проблем Урала; а также для экологического компонента содержания в 10-11 классе (Современное освоение планеты, Природопользование и устойчивое развитие, Глобальные проблемы человечества).

Изучение выбранной темы направлено на обобщение представлений обучающихся об экологической ситуации в разных регионах России и мерах, принимаемых для обеспечения экологической безопасности. Рассмотрение экологических проблем на уровне страны и родного края позволит сформировать умение оценивать экологическую обстановку и перспективы развития территории, что в дальнейшем будет способствовать пониманию механизмов развития глобальных проблем.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

УРОК «Анализируем проблему: как обеспечить экологическую безопасность в России»*

* Урок географии в 9 классе по линии учебников «Полярная звезда» издательства «Просвещение». В рамках данной темы реализуется краеведческий компонент содержания через рассмотрение подтемы: «Обеспечение экологической безопасности Нижегородской области: пути коэволюционного развития территории».

Цель:

- Обеспечить изучение экологической ситуации в Нижегородской области, сформировать представление о концепции устойчивого развития;

- Создать условия для формирования ценностного отношения к природе родного края;

- Способствовать развитию творческого мышления через решение проблемных ситуаций.

Технологии обучения: ИКТ, ДОТ, проблемное обучение.

Средства обучения: учебник, атлас, мультимедийное оборудование, дополнительная литература.

Ход урока.

1 ЭТАП. Подготовительный: «Найди новое».

На предыдущих уроках (Экологическая ситуация в России, Экологическая безопасность в России) обучающиеся получили общие представления о видах экологических ситуаций, состоянии окружающей среды в России, мерах обеспечения экологической безопасности. Они познакомились с понятиями: эколого-географическое положение, экологические проблемы, экологическая безопасность, экологический мониторинг.

Обучающиеся в 9 классе работают по системе опережающего обучения. Координация их деятельности осуществляется учителем дистанционно через диалоговую систему сайта «Вконтакте» (https://vk.com).

Перед уроком обучающиеся получили опережающее задание:

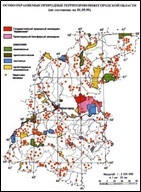

1. Проанализировать карты: Экологическое состояние Нижегородской области, ООПТ Нижегородской области, Состояние растительного покрова Нижегородской области (рис. 1, 2). По итогам анализа карт им необходимо определить вид экологической ситуации наиболее точно характеризующий обстановку в Нижегородской области: удовлетворительный / конфликтный / кризисный / бедственный / катастрофический. На предыдущем уроке проводилась оценка экологической ситуации в разных районах России (по экологической карте атласа) – имеется опыт.

1. Экологическое состояние Нижегородской обл.

2. ООПТ Нижегородской обл.

2. Изучить информацию о состоянии окружающей среды в России на сайте Федеральной службы государственной статистики (рис. 3):

- Основные показатели охраны окружающей среды в России,

- Затраты на охрану окружающей среды,

- Особо охраняемые природные территории [9].

Рис. 3. ФСГС. Официальная статистика: окружающая среда.

Целью данного задания является ознакомление обучающихся со статистическими показателями, характеризующими состояние окружающей среды (на уроке планируется работа с данными по Нижегородской области).

3. Подобрать тексты (2-3), характеризующие экологическую ситуацию в Нижегородской области, найти информацию о мерах предотвращения негативного влияния человека на окружающую среду. Прочитать, оформить в тетради тезисы (анализ литературы), посвященные названным темам, указав авторов и источники информации. Для составления тезисов обучающиеся пользуются таблицей (Таблица 2) в учебнике (стр. 47):

Таблица 2. Глаголы для составления тезисов.

|

Анализирует Высказывает мнение Делает вывод Излагает Обсуждает Объясняет Определяет |

Отстаивает Сообщает Ссылается Считает Пишет Предлагает Предполагает |

Полагает Подтверждает Решает проблему Убеждает Указывает Уверяет Уточняет |

Источниками могут служить как электронные научные библиотеки (http://elibrary.ru/, http://cyberleninka.ru/), так и справочники-энциклопедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/) или обычные интернет-порталы (например: http://greenologia.ru/).

Данный вид работы необходим для первичной подготовки обучающихся к решению проблемы, которая будет поставлена перед ними на уроке.

2 ЭТАП. Учебный: «Разработай стратегию».

В начале урока обучающиеся под контролем учителя ставят цель: «Проанализировать состояние компонентов окружающей среды и предложить возможные пути решения экологических проблем».

Затем учитель объясняет, что любая проблема содержит в себе противоречие. Решить проблему – значит устранить противоречие. Учителем вводится термин «Устойчивое развитие», под которым понимается процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического прогресса, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.

Учитель сообщает, что для решения проблемы «Обеспечение экологической безопасности Нижегородской области», необходимо создать условия для устойчивого развития территории на основе взаимодействия трех компонентов: экономического, социального и экологического. Обучающиеся ищут противоречия: между потребностями общества, механизмами удовлетворения потребностей и возможностями окружающей среды.

Далее обучающиеся делятся на малые группы по 4 (5) человека по «территориальному» принципу (как сидят в классе). Им выдается материал, взятый с официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области:

- Доклад «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2024 году» [10].

- Результаты проведения проверок министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2024 г. [12].

- Результаты проведения проверок министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 2023 году [13].

Каждая группа получает для разработки одну из тем: атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы и недропользование, лесные ресурсы, животный мир и ООПТ. Всего 5 тем – по количеству групп.

Затем обучающимся предлагается проанализировать статистические показатели из раздаточного материала, описать состояние одного из компонентов окружающей среды, обменяться подготовленными тезисами в пределах своей группы и предложить пути решения сложившихся проблем. Для этого они заполняют таблицу (Таблица 3), в которой нужно разобрать аргументы в пользу или против каждого тезиса:

Таблица 3. Работа с тезисами. Поиск оптимальных путей решения проблем.

|

Как обеспечить экологическую безопасность: тезисы |

|

|

Аргументы «За» (сильные стороны) |

Аргументы «Против» (возможные трудности) |

|

|

|

|

Общий вывод о пути обеспечения экологической безопасности: |

|

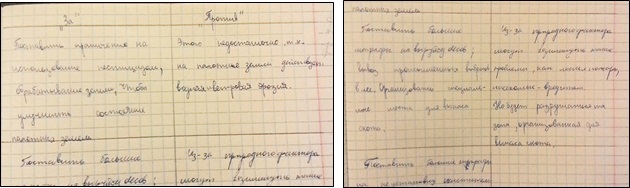

В тетради каждого обучающегося по итогу оформлена таблица (рис. 4, 5):

Рис. 4, 5. Тетрадь обучающегося, заполнившего таблицу.

3 ЭТАП. Обобщающий: «Покажи будущее».

Далее из каждой группы выбирается два докладчика: первый будет характеризовать состояние одного из компонентов окружающей среды, второй перечислит пути решения, выбранные группой в качестве оптимальных. Оставшиеся члены группы выступают в роли секретарей, которые будут фиксировать в таблицу замечания и предложения со стороны участников других групп. Организуется дискуссия. На выступление отводится 2 минуты, на обсуждение еще 2.

По результатам дискуссии обучающиеся уточняют разработанную систему мер обеспечения экологической безопасности. На этом классно-урочная форма взаимодействия завершается. На дом в качестве обобщения обучающиеся получают групповое задание: составить презентацию, где необходимо отразить экологическую ситуацию, пути решения и сделать прогноз развития территории на будущее с учетом реализации мер и без.

Дома обучающиеся взаимодействуют дистанционно, через диалоговую систему сайта «Вконтакте» (https://vk.com). Они создают совместную презентацию средствами пакета приложений Яндекс.Диск: Яндекс презентация (рис. 6, 7). Завершающий этап работы связан с онлайн демонстрацией презентации (рис. 8) каждой из групп. Для этого в беседе класса участниками дается краткая аннотация, а члены остальных групп делают краткую рецензию. Впоследствии все созданные презентации могут быть объединены в одну общую.

Обучающиеся, не имеющие выхода в Интернет, выполняют презентацию индивидуально. Те, кто не имеет возможности работать с компьютером или планшетом, делают задание письменно в тетради.

6. Яндекс презентация в окне браузера. 7. Общий доступ к редактированию презентации.

Рис. 8. Слайд презентации обучающегося.

В данной разработке не описан мотивационный компонент. Эмоциональная привлекательность материала частично достигается еще на подготовительном этапе, когда обучающиеся знакомятся со статистическими показателями, характеризующими состояние окружающей среды в России, а так же при подборе тезисов, касающихся экологической ситуации в Нижегородской области. На уроке мотивация к обучению происходит за счет изложения учителем идей устойчивого развития и осознания обучающимися возможности коэволюционного развития территории.

Рефлексивно-оценочный компонент вынесен за пределы классно-урочной формы. Он реализуется дистанционно, когда обучающиеся делают рецензии на работы одноклассников, заполняют электронную тетрадь, где характеризуют собственную работу и достижения в рамках изученной темы. Учитель оценивает успешность освоения материала обучающимся через анализ письменной работы в тетради, активность в дискуссии на уроке и презентацию темы в Интернете.

ВЫВОДЫ

Реализация ОУР в рамках школьной географии способствует мотивации обучающихся к изучению материала за счет обращения к эмоционально-волевой сфере личности.

ОУР расширяет возможности географического образования, позволяя акцентировать внимание на жизненных ситуациях и проблемах.

Построение учебной деятельности на базе ОУР требует от учителя увеличения багажа собственных знаний в смежных с географией научных областях: биология, экология. Это подразумевает прохождение им курсов повышения квалификации, самообразование и обмен опытом.

Для осуществления идей ОУР в первую очередь важен отбор содержания, технологий обучения и форм деятельности обучающихся.

В рамках выбранной темы идеи ОУР реализуются через:

1. Отбор содержания учебного материала (рассматриваются объекты большой и малой родины);

2. Выбор наиболее подходящих технологий:

- ИКТ и ДОТ на подготовительном и завершающем этапе изучения темы – для оптимизации образовательного процесса (расширение временных границ*, способов взаимодействия), придания наглядности для формирования образа изучаемых объектов и процессов.

- Проблемное обучение – на уроке – создание проблемных ситуаций, ориентация обучающихся на поиск и решение противоречий.

3. Применение разных видов взаимодействия и чередование форм работы. При изучении темы обучающиеся:

- читают и анализируют различные источники информации;

- анализируют карты, делают выводы и обобщения;

- составляют таблицы;

- работают индивидуально и в малых группах;

- включаются в диалог (на уроке и дистанционно) и дискуссию;

- выбирают пути решения проблем;

- выступают с докладом и презентацией (в т. ч. дистанционно);

- дают рецензию на работы одноклассников;

- проводят самоанализ (саморефлексия).

* За счет опережающего характера обучения и применения ДОТ время на изучение темы составляет:

1. Подготовительный этап:

- Работа с картой – 3-5 минут;

- Анализ статистических данных – 8-10 минут;

- Отбор текстов и оформление тезисов – 15-20 минут.

Итого: 26-35 минут.

2. Учебный этап:

- Актуализация знаний, постановка цели урока, выделение проблемы – 5 минут;

- Объединение в группы, анализ предложенных данных, поиск противоречий, составление таблицы на основе заготовленных тезисов – 15 минут;

- Выступление групп и дискуссия – 20 минут (5 групп: 2 минуты на выступление, 2 – на обсуждение).

Итого: 40 минут.

3. Обобщающий этап:

- Составление совместной презентации – 10-15 минут;

- Анализ и рецензирование работы других групп – 10 минут;

- Дистанционное подведение итогов – 5 минут.

Итого: 25-30 минут.

Общее время на изучение темы составляет примерно: 1 час 31 минута – 1 час 45 минут. Оно варьируется в указанных границах в зависимости от индивидуального темпа работы каждого обучающегося.

Результат изучения темы «Анализируем проблему: как обеспечить экологическую безопасность в России» соответствует поставленным целям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Винокурова Н.Ф., Демидова Н.Н. Общекультурная компетентность в географическом образовании // Проблемы физической географии и геоэкологии: научные и образовательные аспекты: Материалы международной научно-практической конференции. – Н. Новгород: НГПУ, 2007. – С. 287 – 291.

2. Геоэкологическое образование: методология, теория, методика: Коллективная монография / Под ред. Н.Ф. Винокуровой, Н. Н. Демидовой. – Н.Новгород: Деловая полиграфия, 2007. – 160 с.

3. Демидова Н.Н. Формирование геоэкологической культуры учащихся в школьном географическом образовании: монография. – Н.Новгород: НГПУ, 2011. – 128 с.

4. Дорожная карта осуществления Глобальной программы действий по образованию в интересах устойчивого развития (UNESCO Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development). Издано в 2014 г. Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

5. Информационно-коммуникативные технологии // Теория и методика геоэкологического образования: Учебное пособие. Часть 1 / под ред. Н. Ф. Винокуровой, Н.Н. Демидовой – Н. Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2013.

6. Концепция использования информационно-коммуникативных технологий в географическом образовании для устойчивого развития: Коллективная монография / под ред. Н.Ф. Винокуровой. – Н. Новгород: ООО «Типография «Поволжье», 2011.

7. Концепция формирования общекультурной компетентности в профильном географическом образовании: Коллективная монография / Под ред. Н.Ф. Винокуровой. – Н.Новгород: Деловая полиграфия, 2007. – 79 с.

8. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 N 1678 "Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"

9. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика: окружающая среда. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#

10. Доклад «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2024 году». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eco.nobl.ru/presscenter/lectures/603

11. Доклад «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской области в 2023 году». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eco.nobl.ru/presscenter/lectures/552

12. Результаты проведения проверок министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2024 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eco.nobl.ru/documents/audits/199118

13. Результаты проведения проверок министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в 2023 году. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eco.nobl.ru/documents/audits/81421.

БЕСПЛАТНЫЕ семинары

БЕСПЛАТНЫЕ семинары